Wozu eigentlich einen eigenen F3F Flieger bauen? In der Tat, auf den ersten Blick erschließen sich die Gründe dafür nicht. Es gibt reichlich gute Modelle auf dem Markt, die man durch Überwindung eines gewissen Anschaffungswiderstandes sein eigen nennen könnte. Aber wer, so wie wir nicht über die optimalen Hänge und Trainingsmöglichkeiten verfügt, der weiß, dass Hangflug durchaus materialintensiv sein kann... Da rechnet sich ein eigener Formensatz dann doch recht zeitnah ;-) Außerdem ist man bei einem solchen Projekt natürlich immer der Hoffnung schwanger etwas hinzustellen, was ein Hundertstel besser ist als der Rest..... und bekanntermaßen stirbt die Hoffnung zuletzt (oder auf dem nächsten Wettbwerb :-) ).

Warum eigentlich F3F? Nach jahrelanger Wettbewerbserfahrung im Bereich F5B (lange ist es her..) und nach Jahren intensiven Hangflugs reizte der Vergleich mit anderen Piloten mal wieder. So flog ich 2003 auf Rügen mal wieder aus Spass eine DM mit. Der große Vorteil dieser Klasse ist der geringe Materialeinsatz. Es bedarf keiner teuren Winde, keiner Akkus oder Motoren, die man nicht kaufen kann, weil sie nur handverlesen verteilt werden... Hier braucht man nur einen halbwegs aktuellen F3F/F3B Flieger und schon kann es für einen Platz unter den ersten 10 reichen. Es kann - muss aber nicht.

Beeindruckend, wie Knud Heebsgard den Osterwettbewerb 2006 in Hanstholm gewann. Hier wurde abermals deutlich, dass der Pilot das Mass der Dinge ist. Dieser muss sein Modell unter allen Bedingungen kennen und die 100m Strecke im Blut haben. Knud gewann den Wettbewerb mit einer betagten 2er Elli! Übrigens gegen Topflieger wie Aris, Eclipse und Freestyler, welche noch dazu von durchaus talentierten Piloten bewegt wurden.

Mein Dank gilt allen die dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt so zeitnah in die Tat umgesetzt wurde. Insbesondere Benjamin Rodax und Philip Kolb, die ihre Zeit in die Profilentwicklung gesteckt haben. Natürlich auch Stefan Siemens der mit für die aerodynamische Auslegung und die Inszenierung des Projektes verantwortlich war.

Die Story (geschildert von Benni und Stefan)

Anfang der 90er trafen sich Stefan Siemens und Frank Müller, um eine Rumpfform für den ersten eigenen F3B Flieger zu machen. Zu dieser Zeit war die "Ellipse I" das Topmodell und das RG-15 ein völlig neues Profil. Der Flügelgrundriss wurde mit dem Zollstock aus der Kofferraumgröße entwickelt. Messlatte der Konstruktion war: einfach zu bauen, einfach zu fliegen und genau so einfach zu bezahlen. Als wir gegen Mitternacht mit der Formharzerei fertig waren, lief im Fernsehen "Der Highlander" (Es kann nur einen geben!). Damit war der Name des Modells gefunden, zumal Whisky ohnehin schon ein Grundnahrungsmittel des Teams war.

Von

dem 2,8m F3B Modell mit Styro- GFK Flügel in Positivbauweise bis zum aktuellen

F3F Modell in Schalenbauweise war es ein langer Weg, bei dem wir die Grundidee

jedoch nie aus den Augen gelassen haben.

Für ein einfach zu fliegendes und schnelles F3F Modell waren in kurzer

Zeit neben Stefan Siemens auch Arne Finkeldey, Peter Klaproth und Jörg

Wolter zu begeistern, womit die finanzielle Einfachheit eines so umfangreichen

Projekts ebenfalls wieder gegeben war. An der Flügel- und Profilentwicklung

beteiligten sich weiterhin Philip Kolb und Benjamin Rodax, die CAD- und Fräsarbeiten

übernahm Bodo Landeck.

Im Herbst 2005 begannen die Auslegungsarbeiten für den Highlander F3F. Bei einem Schalenflügel lässt sich bautechnisch wenig einsparen. Ein einteiliger Flügel wurde nach langer Überlegung als zu unhandlich abgelehnt. So eine Form wäre 3m lang und alleine kaum zu bewegen. Im Urlaub oder auf Fahrten zu Wettbewerben sind einteilige Flügel nur schlecht zu transportieren, da baut man doch lieber eine Steckung.

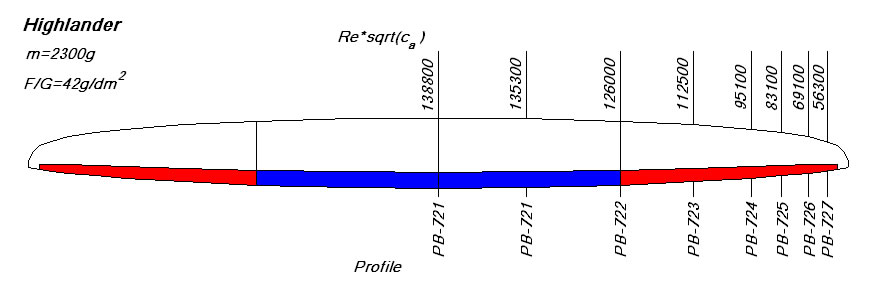

Die Grundrisszeichnung von Stefan traf eigentlich sofort den Geschmack aller am Projekt Beteiligten und machte auf dem Rechner wie auch in einer 1:1 Zeichnung einen gelungenen Eindruck. Der Flügel ist in Bild 1 wiedergegeben und ist nach den folgenden Ideen ausgelegt:

-

1400mm Halbspannweite ergeben einen an der Hangkante und am Boden handlichen

Flieger

- eine moderate Zuspitzung sorgt für gutmütiges Flugverhalten

- eine mittelhohe Streckung ergibt gesunde Reynoldszahlen und geringe Profilwiderstände

sowie eine gute Wendigkeit

- prozentual konstante Klappentiefen (24%) entlang der gesamten Spannweite sorgen

für eine gleichmäßige Auftriebsverteilung auch bei verwölbtem

Flügel

- eine annähernd gerade t/4-Line entkoppelt Torsions- und Biegelasten

- die sehr geringe Rückpfeilung der Flügelnase erlaubt lange laminare

Lauflängen

- eine zentrale V-Form von insgesamt 5° ergibt einen guten Kompromiss zwischen

Kreisflug- bzw. Wendeeigenschaften und Seitenwindempfindlichkeit.

Bild 1

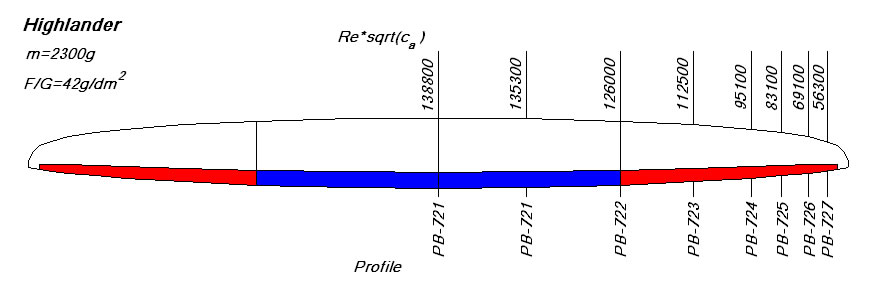

Ebenfalls

in Bild 1 zu sehen sind die Verteilung der Tragflügelprofile mit ihren

Auslegungswerten von Re*sqrt(ca). Hier wurde versucht die Profile an die nach

außen abnehmende Flügeltiefe anzupassen und dabei vor allem den Profilwiderstand

durch laminare Ablöseblasen im mittleren bis unteren ca-Bereich (ca=0,05-0,4)

klein zu halten. Also Vorbild kann das erfolgreiche F3f Profil MG-06 angesehen

werden. Weiterhin wurde versucht, die Differenz im maximalen Auftriebsbeiwert

von Wurzel- und Außenprofil zu minimieren um keine Probleme mit Strömungsabrissen

am Außenflügel zu bekommen. Die Polarenschar für den gesamten

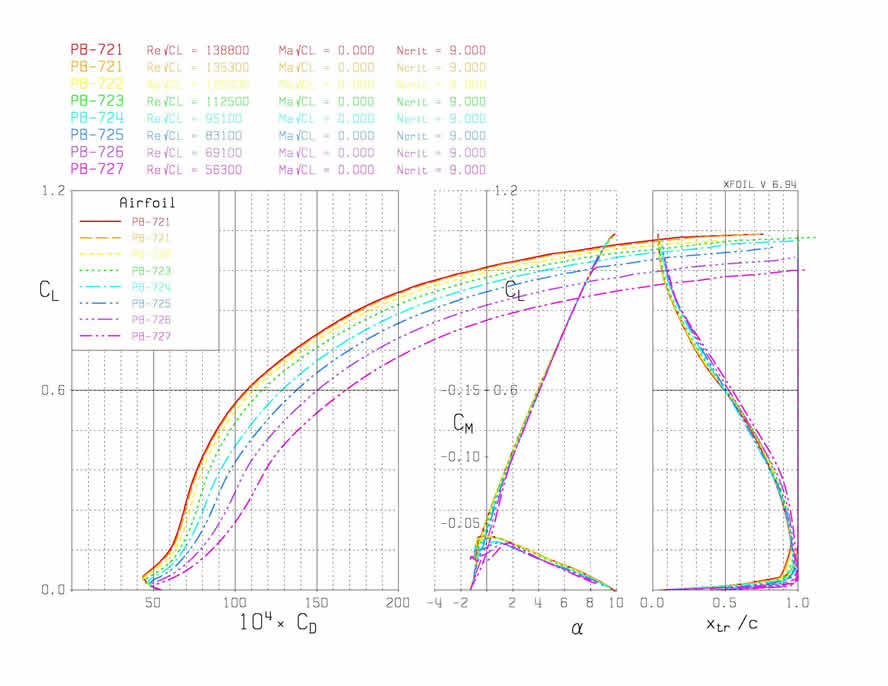

Flügel ist in Bild 2 zu sehen. Beispielhaft ist für das Innenflügelprofil

PB-721 ein Polarendiagram für verschiedene Reynoldszahlen in Bild 3 gezeigt.

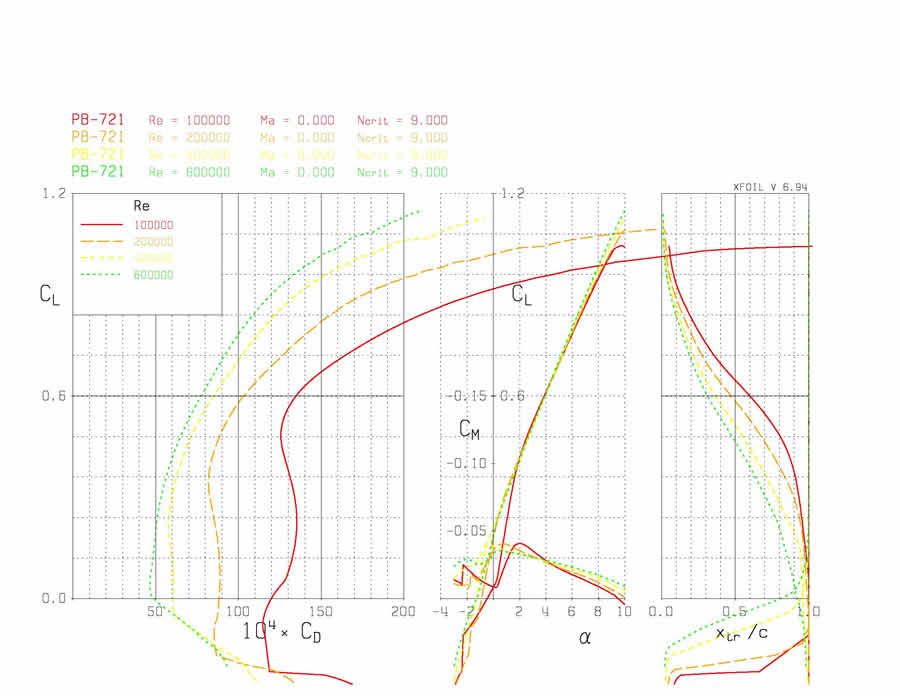

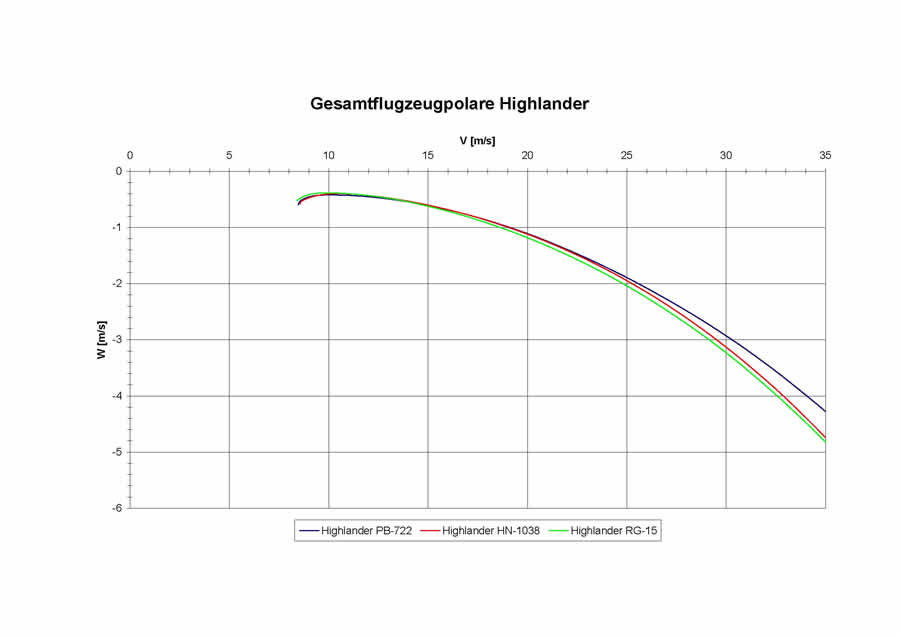

Um festzustellen, ob sich das Risiko lohnt, eine eigene Profilentwicklung am

Highlander einzusetzen, wurden theoretische Gesamtflugzeugpolaren berechnet.

Der Einfachheit halber wird hier mit einem Profil für den ganzen Flügel

gerechnet, was auch einen fairen Vergleich zu gängigen Profilen zulässt.

Unserer Erfahrung nach sind besonders bewährte F3F Profile das RG-15 (eingesetzt

auf der legendären "Ellipse I" und II) sowie das HN-1038 (Tragflügelprofil

des "Sting"). Daher haben wir den Highlander auf dem Rechner mit diesen

beiden Profilen und unserem Mittelflügelprofil, dem PB-722, bei 42g/dm2

Flächenbelastung antreten lassen. Das Ergebnis ist in Bild 4 zu sehen.

Unter 15m/s Fluggeschwindigkeit kann mit dem PB-722 keine Verbesserung gegenüber

dem RG-15 und dem HN-1038 erzielt werden. Ab 15 m/s, was etwa einer Flugzeit

von 73s beim F3F entspricht, liegt der PB-722 profilierte Highlander gleich

auf. Bei 25m/s oder etwa 44s Flugzeit lässt sich ein Vorteil für den

Highlander mit PB-722 erkennen, der mit wachsender Fluggeschwindigkeit größer

wird.

Da im F3F relevanten Geschwindigkeitsbereich von 15 … 35m/s eine Steigerung

der Flugleistung von theoretischer Seite zu erwarten ist, scheint ein Einsatz

der entwickelten Profilserie gerechtfertigt.

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Als

Rumpf findet im Wesentlichen ein T-Masterrumpf Verwendung. Dieser besitzt eine

geringe Oberfläche bei gesunden Querschnitten und bietet über eine

Platine einen übersichtlichen Anlageneinbau.

Als Leitwerke finden zwei Varianten Anwendung: Eine Kreuzleitwerks- und eine

V-Leitwerkskonfiguration mit ihren bekannten Vor- und Nachteilen. Bei der Kreuzleitwerksvariante

werden die hervorragend bewährten Profile der HT-Serie von Professor Mark

Drela verwendet.

Für das V-Leitwerk wurden eigene symmetrische Profile entwickelt, die speziell

im Schnellflugbereich kleine Widerstandsgewinne ermöglichen sollen. Dabei

wurde auch auf ausreichende ca-Reserven und ein geringes Totband geachtet.

Benjamin

Rodax und Stefan Siemens